Handlungsempfehlungen aus dem Zukunftsworkshop im Projekt SolaRegio

Wie sieht Solidarische Landwirtschaft im Jahr 2040 aus und was muss passieren, damit sich das Konzept aus der Nische heraus bewegt?

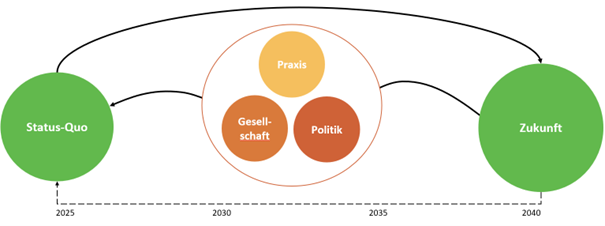

Um dieser Frage nachzugehen, wurden im Rahmen des Projekts SolaRegio zwei Zukunftsworkshops durchgeführt. Mithilfe der Backcasting-Methode stellten sich Forschungsexpert:innen eine Zukunft im Jahr 2040 vor, in der Solawi kein Randphänomen mehr ist, sondern ein sichtbarer Teil des Ernährungssystems. Ausgehend von diesem Szenario wurden in thematischen Arbeitsgruppen (Politik, Praxis, Gesellschaft) Hebel und Maßnahmen gesammelt, um diesen Wandel zu erreichen. Aus den Ergebnissen konnten konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Die Workshops fanden im September 2025 online über Zoom an zwei Terminen statt. Insgesamt nahmen 15 Personen teil. Die folgenden Handlungsempfehlungen fassen die zentralen Ergebnisse der beiden Workshops zusammen.

Handlungsempfehlung 1: Teilhabe an Solawi unabhängig vom Einkommen ermöglichen

Mögliche Maßnahmen:

- Integration des Solawi-Anteils in die Grundsicherung durch zweckgebundene Anpassung bzw. Erhöhung der Regelsätze

- Einführung kostenloser oder stark vergünstigter Solawi-Anteile für einkommensschwächere Personen, z.B. durch entsprechende steuerliche Regelungen

Zeithorizont: Mittelfristig (2030–2035)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 2: Anerkennung solidarischer Landwirtschaft als gesundheitsfördernde Maßnahme

Mögliche Maßnahmen:

- Einbindung von Solawi-Mitgliedschaften in Bonusprogramme der Krankenkassen

- Soziale Rezepte (Social Prescribing) für Solawi-Mitgliedschaft

- Kooperationen mit Stiftungen für Menschen mit Beeinträchtigung können ausgebaut werden, um soziale Landwirtschaft zu stärken und inklusive Teilhabemöglichkeiten zu schaffen.

- Verstärkte Einbindungsmöglichkeiten für ältere Menschen in Solawis gegen Alters- und Ernährungsarmut

- Förderung von mehr Studien zu den gesundheitlichen Vorteilen von Solawi

- Präventionsmaßnahmen durch verstärkte Bildungsarbeit, insbesondere durch eine Frühsensibilisierung junger Menschen

Zeithorizont: Mittelfristig (2030–2035)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 3: Gezielte Förder- und Finanzierungsinstrumente für Solawis ausbauen

Mögliche Maßnahmen:

- Prämien bei Umstellung von landwirtschaftlichen Betrieben auf Solawi

- Integration sozialökologischer Kriterien in die bestehende Förderlogik

- Förderung resilienter Betriebsstrukturen und regenerativer Anbauweisen statt flächenbasierter Förderung

- Förderprogramme für Betriebsentwicklungen, Angebotserweiterungen und Diversifizierung, etwa für Lebensmittelverarbeitung

- Förderung von Solawis durch Banken

Zeithorizont: Mittel- bis Langfristig (2030 bis 2040)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 4: Gesetzliche Rahmenbedingungen

Mögliche Maßnahmen:

- Anpassung der Rechtsgrundlagen zur offiziellen Anerkennung von Solawis als landwirtschaftliche Betriebe

- Bewertung kleinerer Betriebe nach sozialökologischen statt flächenbezogenen Kriterien für besseren Zugang zu Förderinstrumenten

- Verstärkte Lobbyarbeit durch bestehende Verbände (z. B. Bauernverband) und Integration des Themas in Parteiprogramme

Zeithorizont: Kurz- bis Mittelfristig (2025 bis 2035)

Barrieren: Ressourcenorientiert, informationsökonomisch

Handlungsempfehlung 5: Regionale Infrastrukturen und Flächenzugang ausbauen

Mögliche Maßnahmen:

- Allgemein zugängliche regionale Logistikstrukturen für Verteilstationen für Solawis, insbesondere im ländlichen Raum, ausbauen

- Transportnetzwerk für gemeinsame Solawi-Logistik schaffen

- Schaffung von Anreizsystemen für Betriebe, die Solawis Land und Infrastruktur zur Verfügung stellen

- Stärkerer Einbezug von Akteuren mit Landbesitz (v.a. Kirchengemeinden) für Flächenvergabe

- Angepasste Flächenvergabekriterien (Einbezug sozialökologischer Kriterien, Bevorzugung von Solawis)

Zeithorizont: Mittel- bis Langfristig (2030 bis 2040)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 6: Regionale Nachfrage stärken

Mögliche Maßnahmen:

- Anpassung des Vergaberechts, um Kooperationen von Solawis mit Gemeinschaftsverpflegung (Kitas, Schulen, Kantinen öffentlicher Einrichtungen) zu erleichtern

- Ernährungssouveränität als kommunale Pflicht gesetzlich verankern

- Bei Ummeldung: Willkommenspakte mit Übersicht über regionale Versorgungsstrukturen oder Willkommensgeschenk in Form eines Solawi-Anteils

Zeithorizont: Langfristig (2035 bis 2040)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 7: Ausbildung und Beratung für Solawis gezielt fördern

Mögliche Maßnahmen:

- Ausbau von Bildungs- und Fortbildungsprogrammen sowie eine Akademie für Peer-to-peer-Austausch zwischen Betrieben, insbesondere für Umstellungsbetriebe

- Ausbildung und Beratung sollen durch Förderprogramme unterstützt werden

- Programme zur Berufsorientierung, Hofübergabe-Initiativen, die Ansprache neuer Zielgruppen (z. B. Hobby-Landwirt:innen, Quereinsteiger:innen)

- Solawi als festen Bestandteil des Ausbildungscurriculums verankern

- Grundsätzlich müssen die Anerkennung und Wertschätzung des Berufsbildes der Landwirt:in verbessert werden

- Etablierung von Austauschprogrammen zwischen Betrieben („Betriebsaustausch“ analog zu Schüler:innenaustauschprogrammen)

Zeithorizont: Mittel bis Langfristig (2030 bis 2035)

Barrieren: Ressourcenorientiert, informationsökonomisch, (motivational)

Handlungsempfehlung 8: Betriebsentwicklungen und Kooperationen stärken

Mögliche Maßnahmen:

- Professionalisierung und Diversifizierung der Produktionsweise

- Zusammenschluss von Solawis und regionalen Betrieben

- Kooperation mit Supermärkten für die Abhollogistik

- Erweiterung der Produktpalette, beispielsweise durch Weiterverarbeitung oder Kooperationen mit weiterverarbeitendem Gewerbe

- Neue Formen der Mitgliedschaft entwickeln

- Kooperationen von Solawis z.B. mit Sportvereinen

- Entwicklung von Blueprints und Praxisleitfäden durch Forschung und Netzwerke

Zeithorizont: Mittel- bis Langfristig (2030 bis 2040)

Barrieren: Ressourcenorientiert

Handlungsempfehlung 9: Regionale Netzwerkstrukturen erweitern und Sichtbarkeit für Solawis erhöhen

Mögliche Maßnahmen:

- regionale Netzwerkstrukturen zwischen Solawi-Betrieben und weiteren Akteuren

- Austausch zwischen Umstellungsbetrieben und Interessierten fördern, Begegnungsräume schaffen und gemeinsame Aufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing oder Mitgliedersuche bündeln

- Bildung von Modellkommunen für Solawi

- Präsenz von Solawis auf Agrarmessen Fachforen zur Information und zum Abbau von Vorurteilen

- Praxisnahe Kommunikation solidarischer Landwirtschaft, um Anschlussfähigkeit an bestehende Agrarstrukturen zu erhöhen

Zeithorizont: Mittelfristig (2030 bis 2035)

Barrieren: Ressourcenorientiert, informationsökonomisch