Solawi in 2040? Wie sich das Konzept verbreiten kann

Wie sieht Solidarische Landwirtschaft im Jahr 2040 aus und was muss passieren, damit sich das Konzept aus der Nische heraus bewegt?

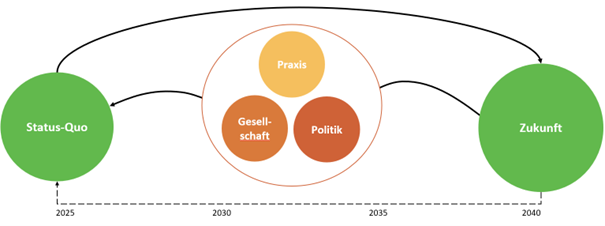

Um dieser Frage nachzugehen, wurden im Rahmen des Projekts SolaRegio zwei Zukunftsworkshops durchgeführt. Mithilfe der Backcasting-Methode stellten sich Forschungsexpert:innen eine Zukunft im Jahr 2040 vor, in der Solawi kein Randphänomen mehr ist, sondern ein sichtbarer Teil des Ernährungssystems. Ausgehend von diesem Szenario wurden in thematischen Arbeitsgruppen (Politik, Praxis, Gesellschaft) Hebel und Maßnahmen gesammelt, um diesen Wandel zu erreichen. Aus den Ergebnissen konnten konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.