Veröffentlichung in Berichte über Landwirtschaft

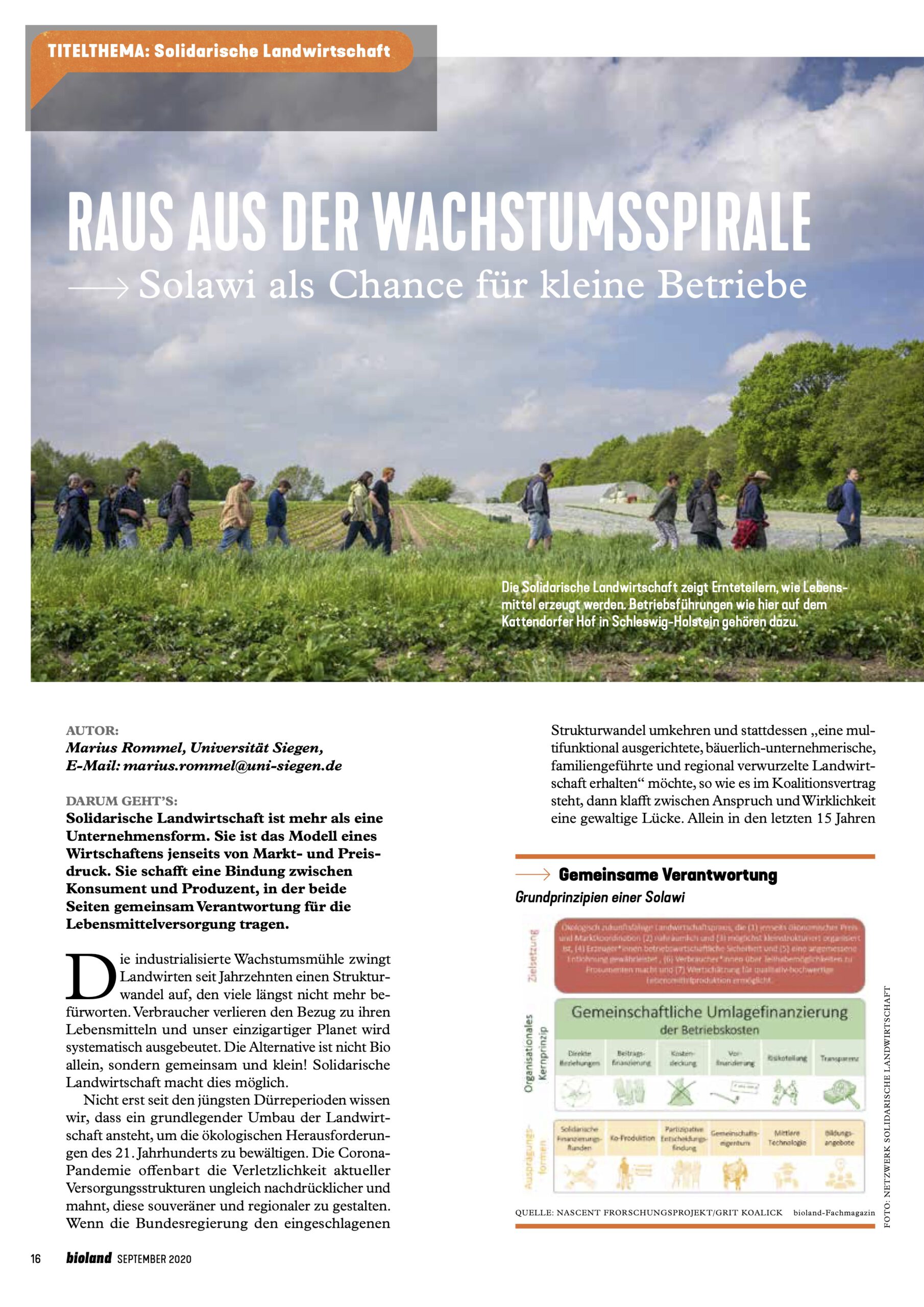

In einer kürzlich erschienenen Studie hat das SolaRegio-Team untersucht, wie Landwirt:innen in Deutschland das Solawi-Modell bewerten und ob eine teilweise oder komplette Umstellung auf Solawi eine mögliche Zukunftsperspektive für bestehende Betriebe darstellt. Von den 238 Landwirt:innen, die den Fragebogen vollständig beantworten, bewerteten knapp 25 % eine Umstellung auf Solidarische Landwirtschaft positiv und rund 6 % konnten sich eine Umstellung des eigenen Betriebs vorstellen. Insbesondere Betriebsleiterinnen mit kleineren, ökologischen Betrieben, die ihre Produkte bereits direktvermarkten, zeigten ein signifikant höheres Umstellungsinteresse. Auch ein Bewusstsein über die sozial-ökologischen Herausforderungen der Landwirtschaft sowie eine positive Bewertung des Solawi Modells im Umfeld erhöhten das Umstellungsinteresse. Um die Verbreitung des Solawi-Modells zu fördern müssen dementsprechend breit anerkannte Lösungsstrategien entwickelt, Vorurteile abgebaut und die Vorteile sowie die Vielfalt des Solawi-Modells aufgezeigt werden.

Auch wenn sich die Ergebnisse der Studie nur bedingt auf die gesamte Landwirtschaft übertragen lassen, zeigt sich ein Wachstumspotenzial, schließlich wirtschaften aktuell nur etwa 0,2 % der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland nach dem Solawi-Konzept. Um dieses Potenzial zu realisieren bedarf es der Unterstützung durch unterschiedliche Akteure, um Umstellungsbarrieren, etwa hinsichtlich der Mitgliedergewinnung, zu überwinden.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Berichte über Landwirtschaft veröffentlicht:

Egli, L., Schmidt, J., Grunow, H., Palliwoda, J., Zech, M., Rommel, M., Paech, N. Potenziale Solidarischer Landwirtschaft in Deutschland – Einstellung und Umstellungsinteresse von Landwirt:innen. Berichte über Landwirtschaft.