SolaRegio

Solidarische Landwirtschaft im

Kontext regionaler Innovationsökosysteme

Nascent-SolaRegio (Förderkennzeichen 01UY2212) ist ein Verbundprojekt der Universität Siegen, des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung – UFZ und des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft e.V.. Das Projekt wird im Rahmen der Programmfamilie Innovation & Strukturwandel in der Programmlinie Region.Innovativ vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.

Hintergrund

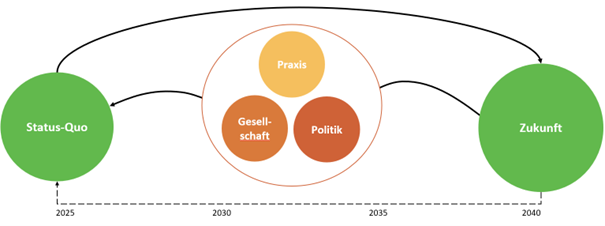

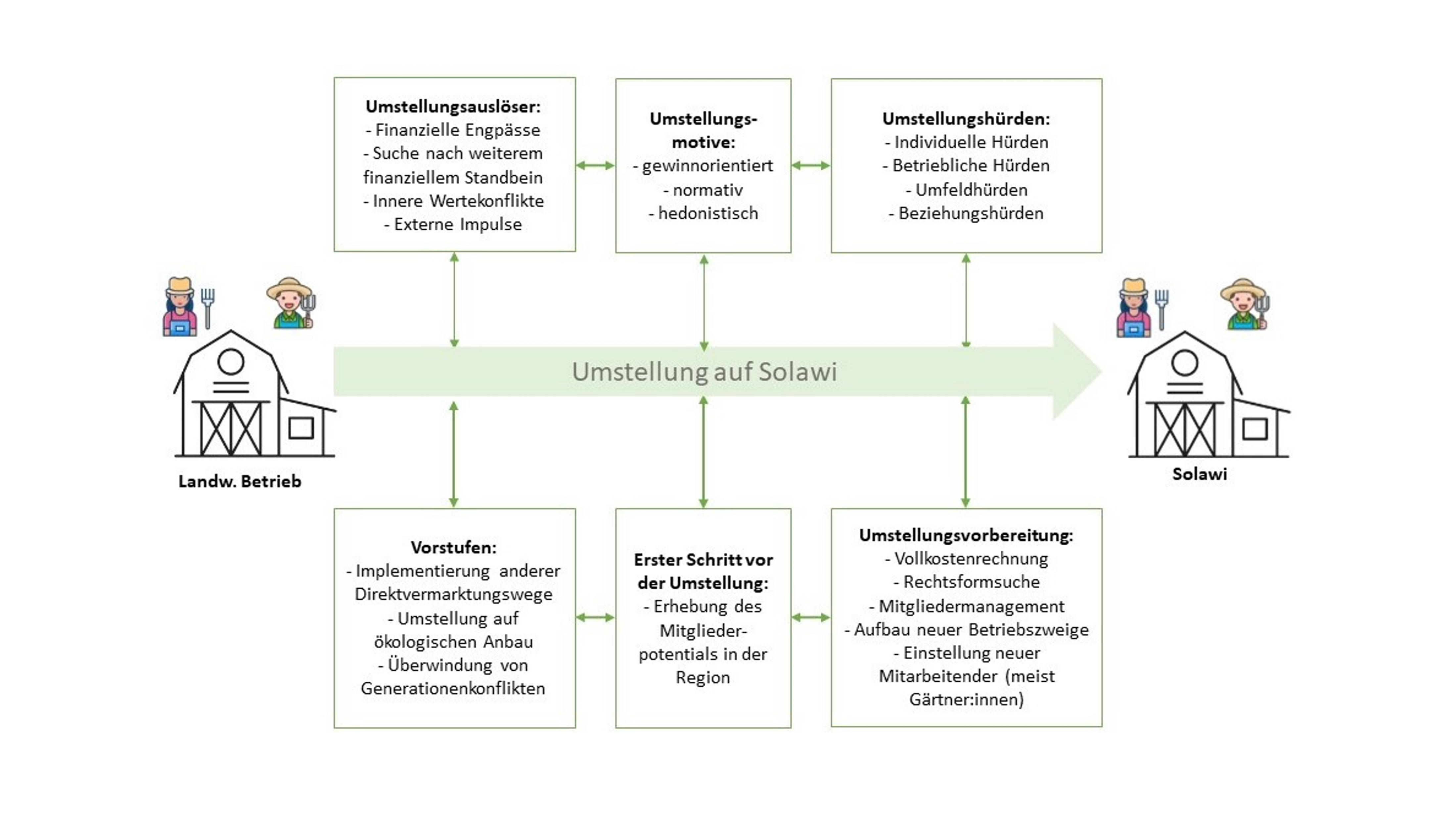

Das Betriebsmodell der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) vereint zahlreiche wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile. Sie hat somit das Potential eine von diversen Antworten auf multiple Krisen des gegenwärtigen Ernährungssystems zu sein. Solawis verbinden Erzeugende und Verbrauchende in Wirtschaftsgemeinschaften, indem die Mitglieder einen fest gesetzten Betrag im Voraus bezahlen. Dieser finanziert die Landwirtschaft als Ganzes und nicht das einzelne Lebensmittel. Aufgrund ihres multifunktionalen Charakters leistet das Betriebsmodell der Solawi einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigkeitsorientierten Transformation des Ernährungssystems.

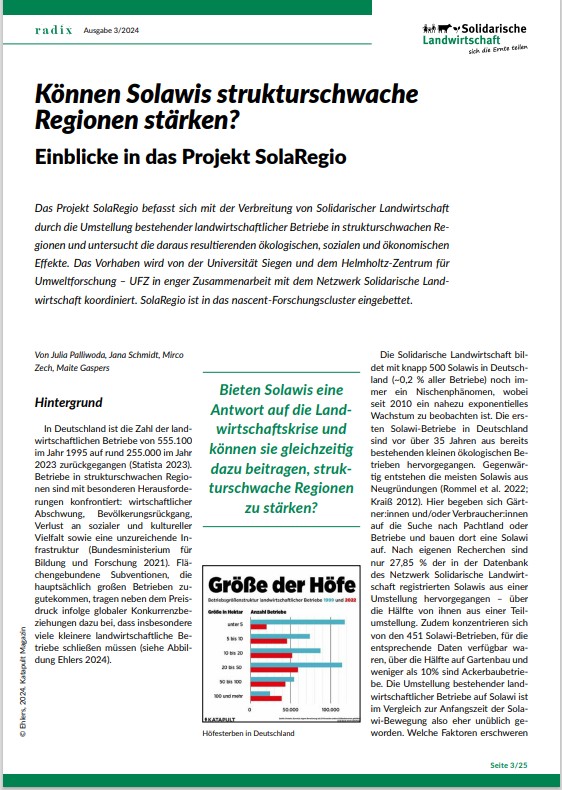

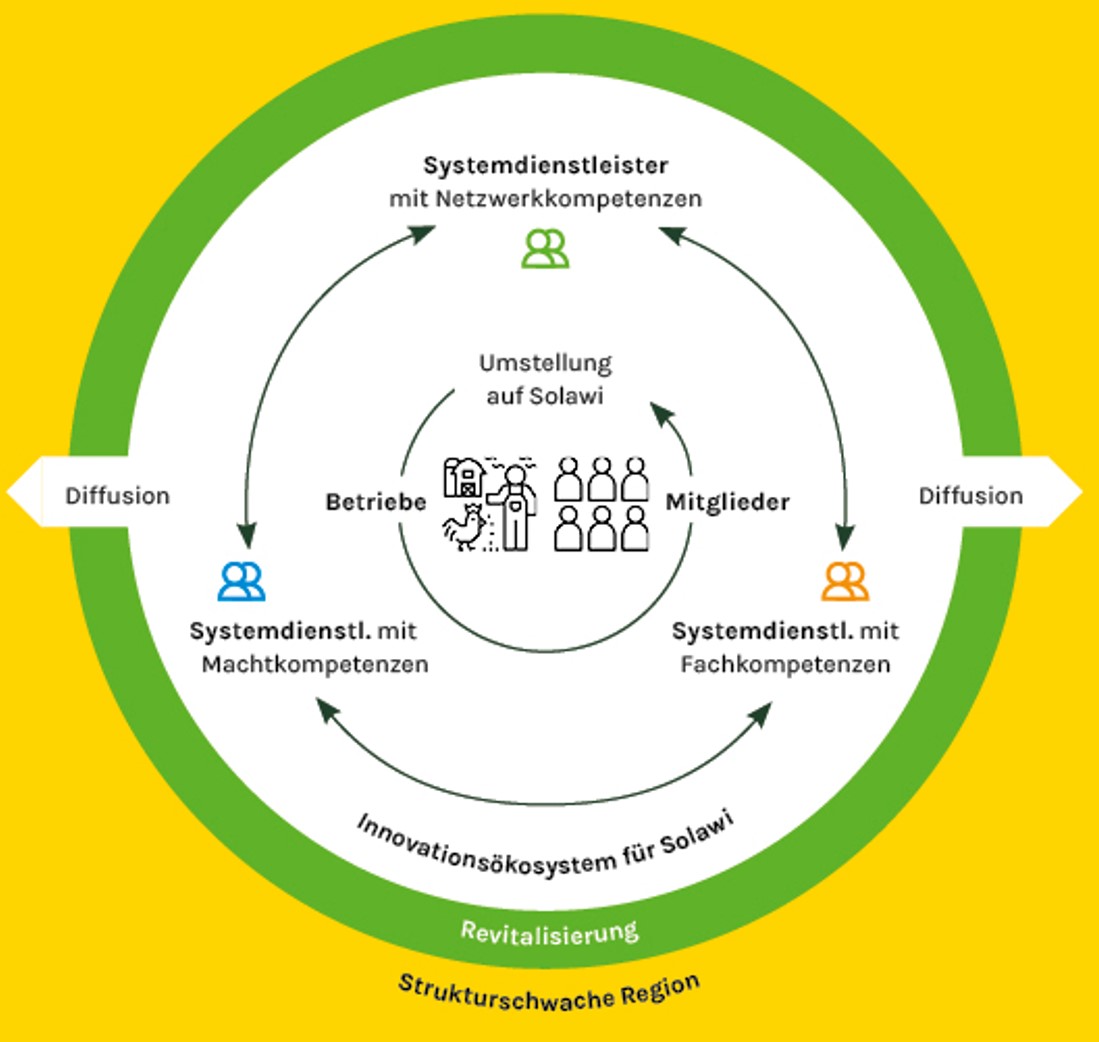

Trotz der Entstehung vieler Solawi-Betriebe in den letzten Jahren, handelt es sich weiterhin um ein Nischenphänomen. Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen des Vorhabens SolaRegio Hürden und Barrieren, die eine Umstellung von Betrieben auf Solawi erschweren, erfasst und durch den Aufbau eines regionalen Netzwerks von Akteuren (Systemdienstleistern) reduziert werden.

Vorgehen

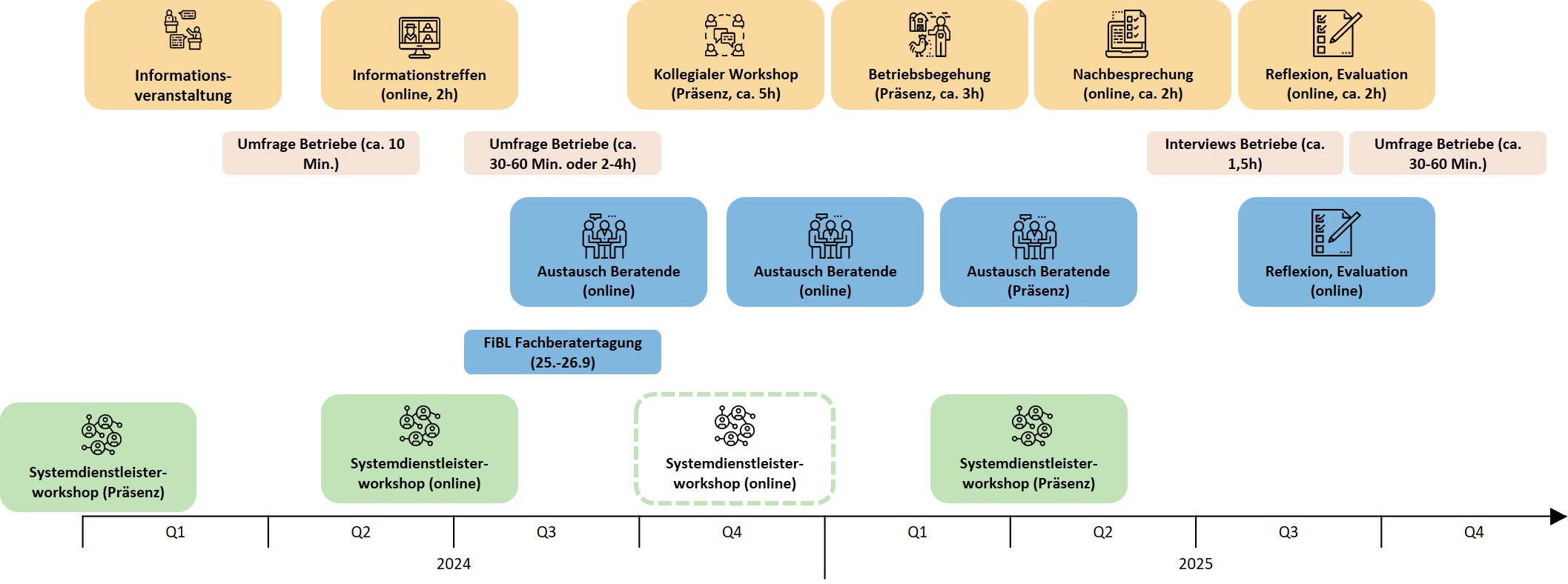

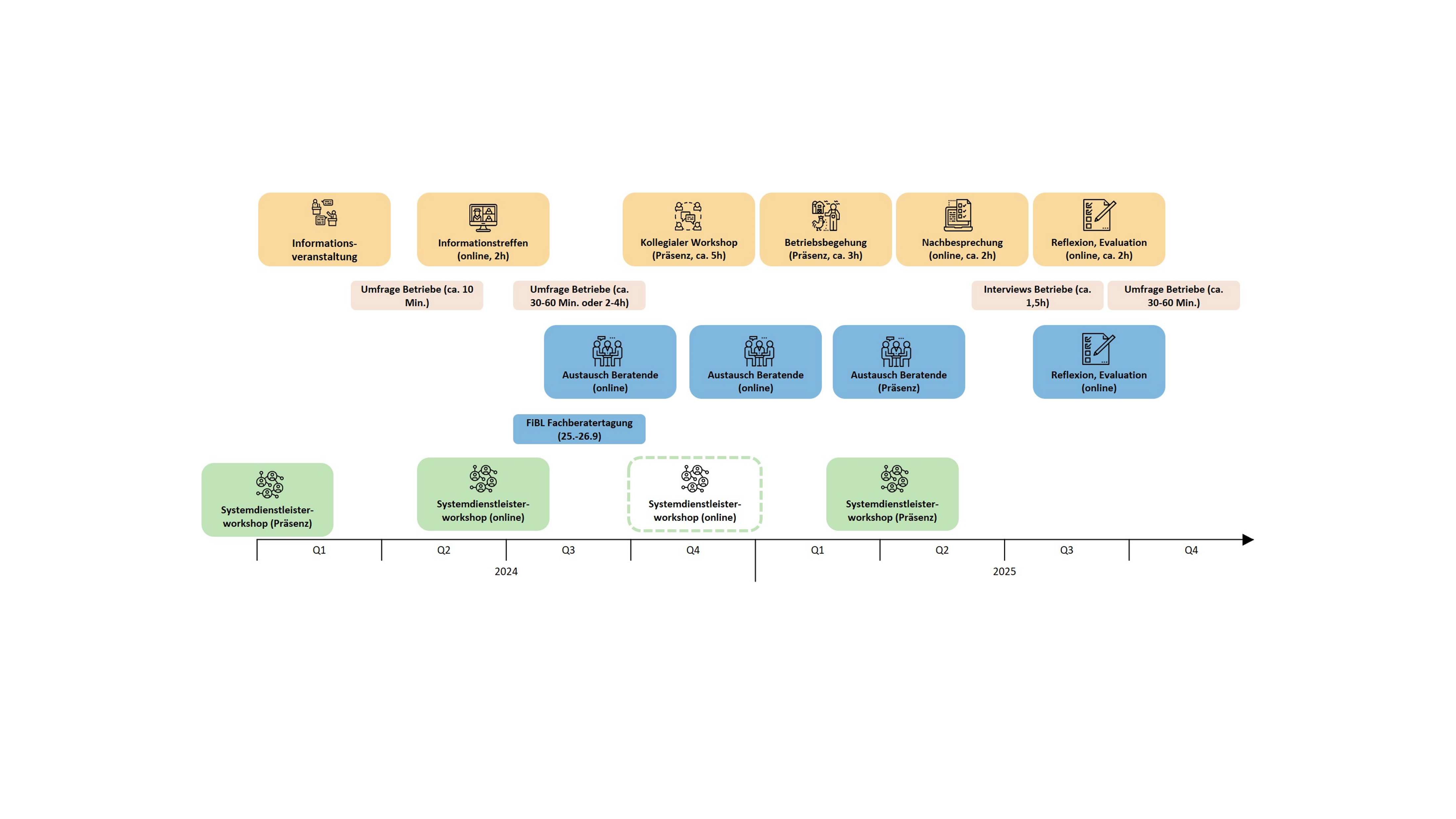

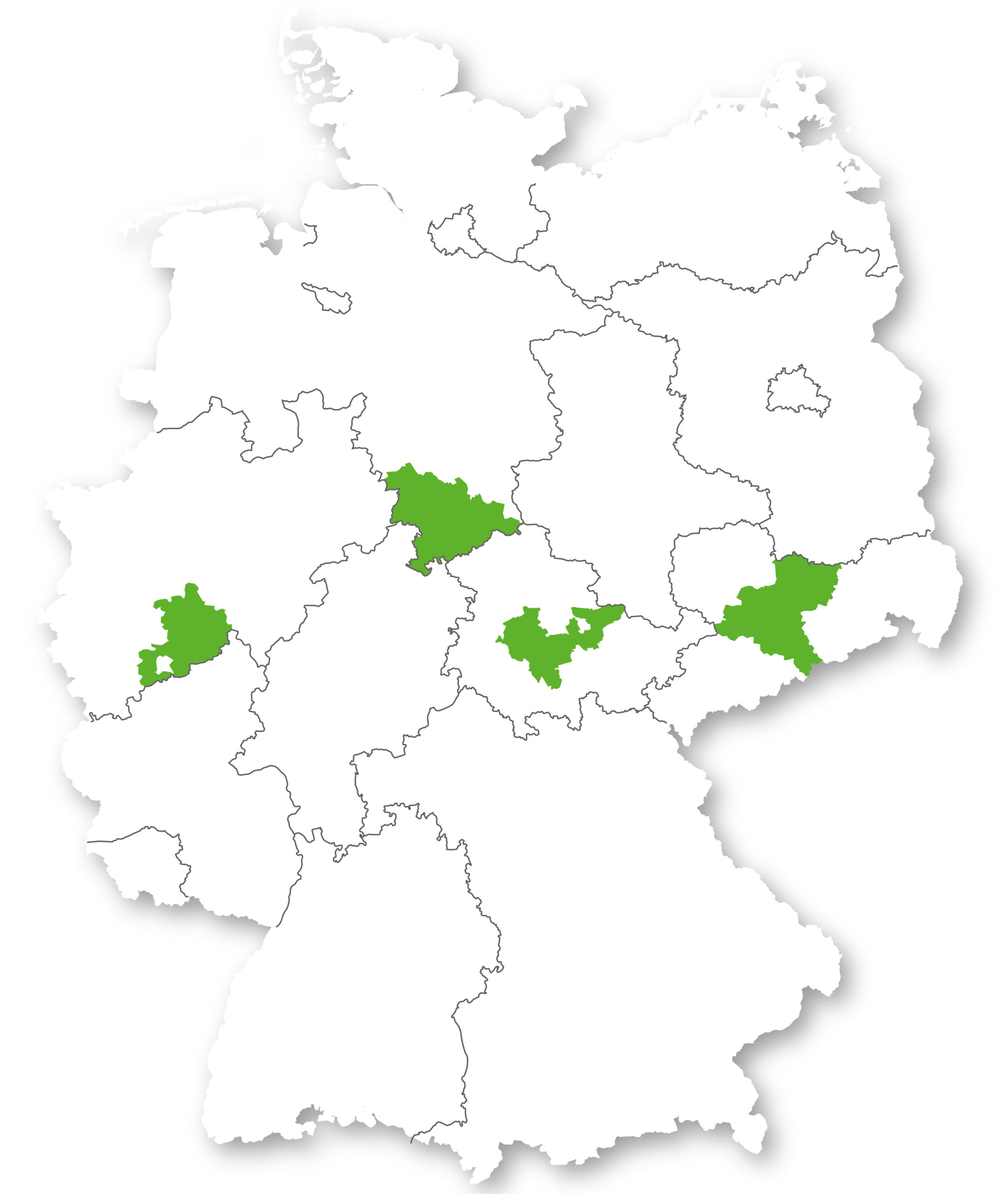

Das Projekt ist eingebettet in das Forschungscluster nascent und in vier Regionen in Deutschland (Bergisches Land in NRW, Zentralthüringen, Südniedersachsen, Mittelsachsen und Meißen in Sachsen) aktiv. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landwirtschaftskammern und -behörden sowie weiteren Praxispartnern finden in den Projektregionen verschiedene Veranstaltungsformate statt. Diese informieren über Potentiale und Grenzen von Solawi und zeigen gemeinsam mit Systemdienstleistern und Betrieben Umstellungshemmnisse sowie potentielle Umstellungspfade auf. Betriebe mit Umstellungsinteresse werden anschließend bei einem möglichen Umstellungsprozess auf Solawi begleitet und unterstützt.

Ziele

Im Zentrum des Projektes stehen folgende Zielsetzungen:

- Identifikation und Abbau von Barrieren, die eine Umstellung auf Solawi erschweren

- Stärkung von Partnerschaften zwischen regionalen Akteuren (Systemdienstleistern) zum Aufbau eines regionalen Innovationsökosystems

- Erweiterung der Beratungskompetenzen zum Thema Solawi in Behörden, Landwirtschaftskammern und in der landwirtschaftlichen Beratung

- Erarbeitung von konkreten Maßnahmen und Praxisleitfäden zur Umstellung auf Solawi

- Erfassung des potentiellen Beitrags von Solawi zur Revitalisierung strukturschwacher Regionen

Ergebnisse

Neben der empirischen Begleitforschung und Beiträgen zur Transformations- und Innovationsforschung werden folgende Ergebnisse angestrebt:

- Aufbau eigenständiger regionaler Netzwerke zur Förderung von Solawi über die Projektlaufzeit hinaus

- Kompetenzbildung im Themenbereich Solawi bei relevanten Systemdienstleistern

- Erstellung praxisorientierter Handreichungen und Leitfäden für die Umstellung bestehender Betriebe auf Solawi, u.a. mit dem Fokus der Übertragbarkeit auf andere Regionen

- Bewertung von Potentialen und Grenzen der Diffusion und möglicher Transformationspfade von Solawi in strukturschwachen Regionen

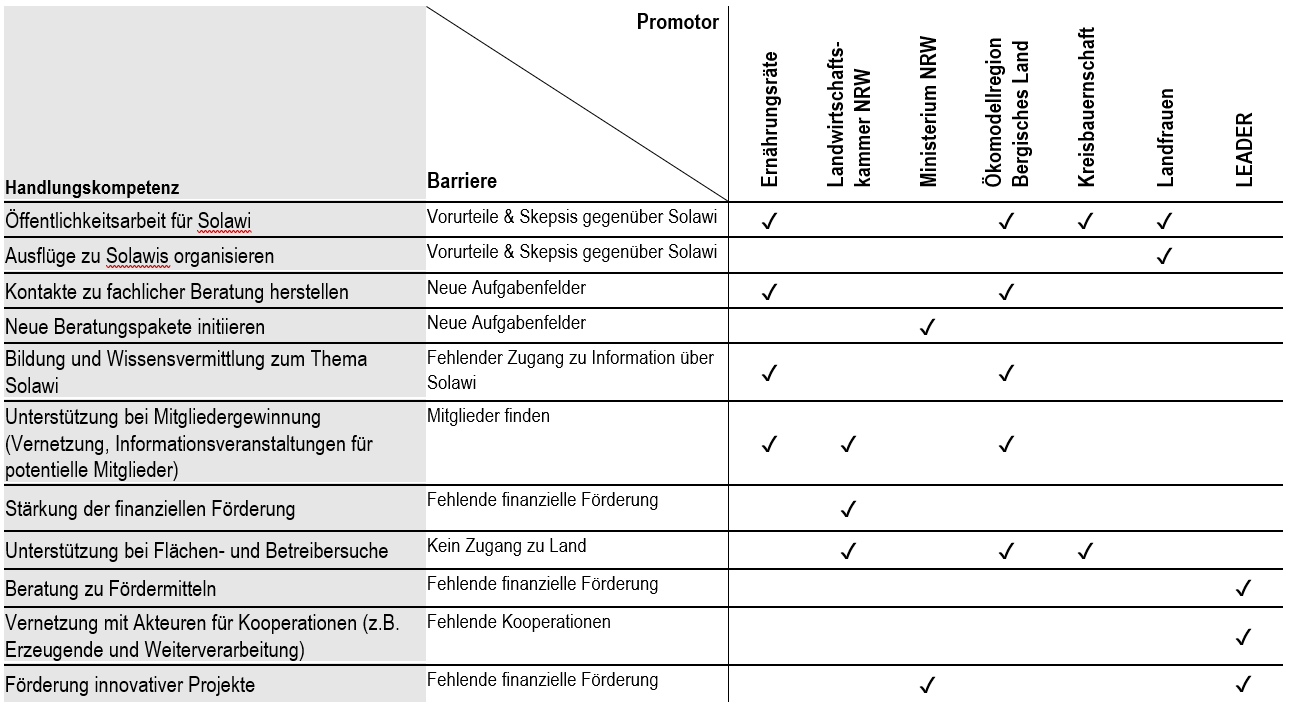

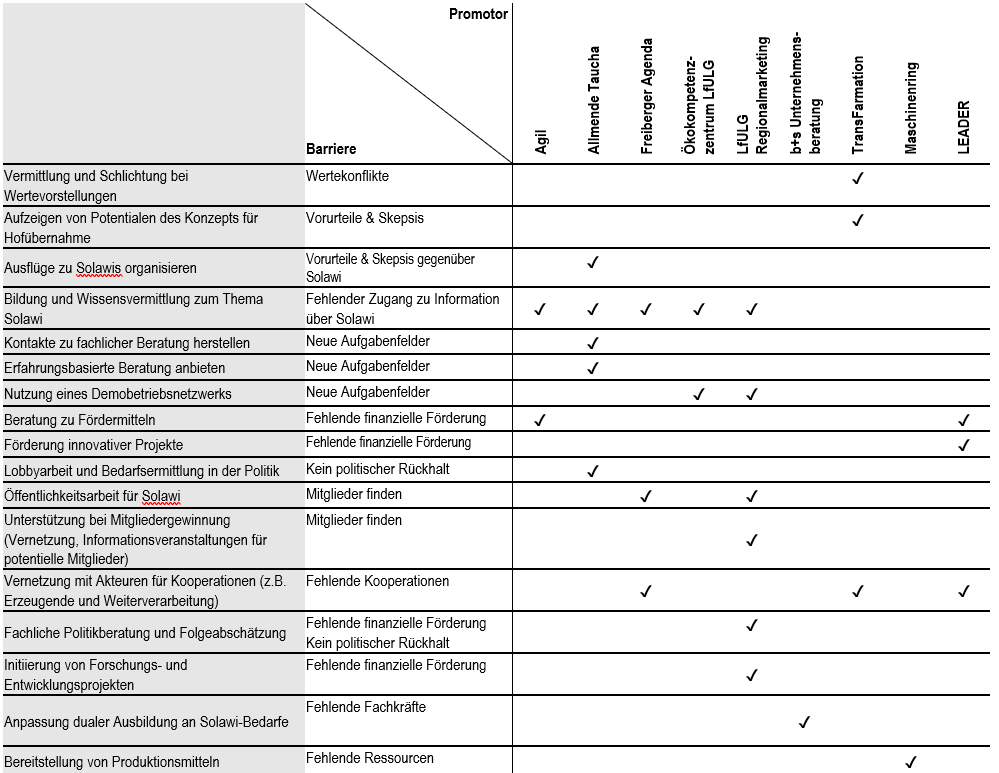

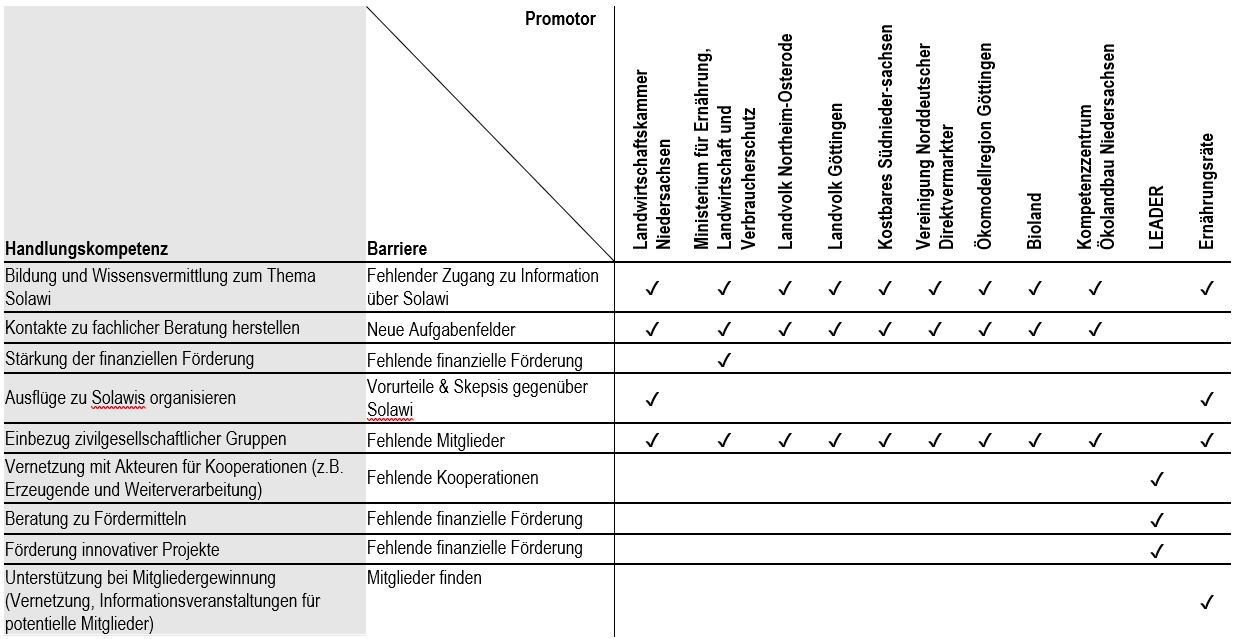

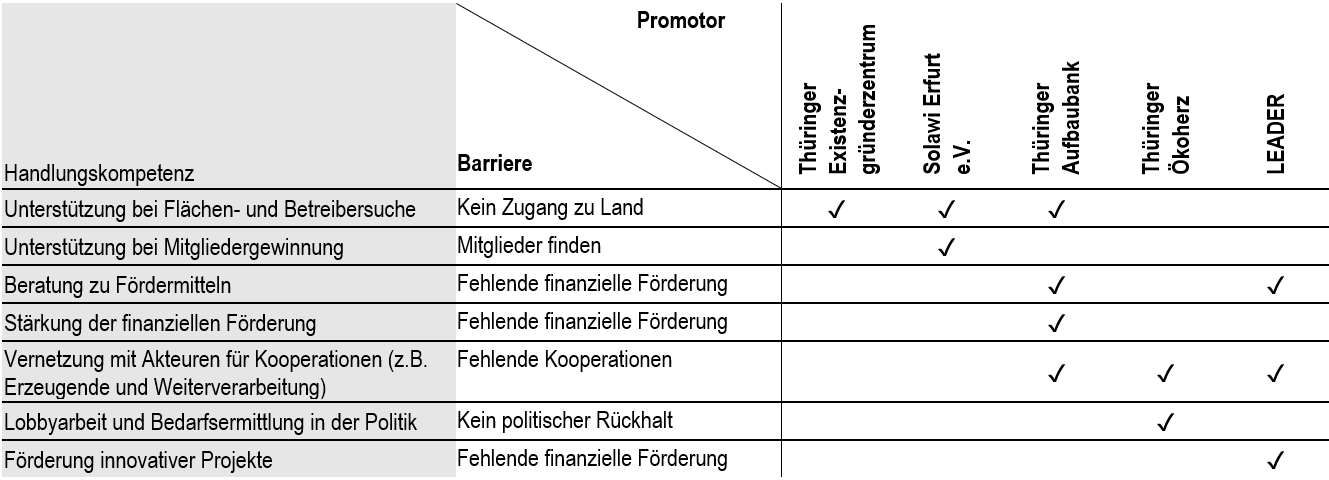

Innovationslandschaft in den Projektregionen

Akteure bzw. Institutionen, die außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion agieren, können landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf Solidarische Landwirtschaft (Solawi) unterstützen. Diese Akteure werden als Promotoren bezeichnet und können entsprechend ihrer Kompetenzen als Fach-, Netzwerk- oder Machtpromotor kategorisiert werden. Promotoren können die Verbreitung des Solawi-Modells in ihrer jeweiligen Region vorantreiben, indem sie helfen, Umstellungsbarrieren abzubauen.

- Machtpromotoren können beispielsweise (finanzielle) Ressourcen bereitstellen, den Zugang zu diesen beeinflussen oder durch ihre politische oder gesellschaftliche Stellung auf Entscheidungsprozesse (etwa durch Lobbyarbeit) einwirken.

- Fachpromotoren verfügen über Fachwissen über generelle oder Teilaspekte von Solawi, welches für umstellungsinteressierte Betriebe relevant ist.

- Akteure, die über relevante Netzwerke, Beziehungen und Kontakte verfügen, werden als Netzwerkpromotoren bezeichnet.

Dabei können einzelne Akteure oder Institutionen sowohl eine als auch mehrere dieser Promotorenrollen gleichzeitig einnehmen.

Im Rahmen des Projektes wurden in einem ersten Schritt relevante Akteure in den vier Projektregionen in NRW (Bergisches Land), Niedersachsen (Südniedersachsen), Sachsen (Meißen/ Mittelsachsen) und Thüringen (Weimarer Land, Gotha, Ilm-Kreis) identifiziert, die aufgrund ihrer Kompetenzen als Promotoren für die Diffusion von Solawi wirken können, identifiziert. Anschließend wurden in mehreren Workshops gemeinsam mit den Promotoren der jeweiligen Region konkrete Handlungsoptionen erarbeitet, um die lokale Diffusion von Solawi durch Umstellung bestehender Betriebe zu fördern. Diese durch die Promotoren entwickelten Handlungsoptionen oder auch -kompetenzen prägen und gestalten die regionalen Innovationslandschaften für die Innovation Solawi.

Weitere Infos gibt es auch in unserer Systemdienstleisterbroschüre.

Innovationslandschaft NRW

Innovationslandschaft Sachsen

Innovationslandschaft Niedersachsen

Innovationslandschaft Thüringen